日本最大級のスポーツサイクル専門店!サイクルライフサポート!

- HOME

- コラム -COLUMN-

- 【コラム】重量は「重く」走りは「軽く」なる?未だ誤解の多い”チューブレス”を解説!

2025/03/22 11:16

【コラム】重量は「重く」走りは「軽く」なる?未だ誤解の多い”チューブレス”を解説!

by: 高橋

ワイズロード東大和の高橋です。

日照時間が長くなって、気温も上昇傾向。「そろそろ走ろうか。」という方、増えてますね。

走り出す前に、部品の損傷が無いか確認しておきましょう。

特にタイヤは使わずとも劣化してしまうパーツ。鮮度が大事なパーツです。

気付いたらヒビ割れが…なんてことありませんか?

ダメージだらけのタイヤで走っては精神衛生上よくないでしょう。転ばぬ先の杖。早めに交換しましょう。

今回はそのタイヤに関するお話。

未だ誤解の多い”チューブレス“について解説していきます!

トピックス

自転車用タイヤは主に3つ

自転車用のタイヤは大きく分けて3種類あります。

それが「クリンチャー」「チューブラー」「チューブレス」です。

クリンチャー

自転車用のタイヤとして最も多く利用されているのがこのクリンチャーと呼ばれるタイヤです。

タイヤの中には空気を保持するチューブが入っており、言わば役割ごとの2重構造となっています。

このタイヤは「クリンチャー」のほか「チューブドタイヤ」等とも呼ばれ、カタログなどには「CL」や「W/O」等と表示されています。

また、タイヤのタイプの表記が無いものはだいたいこのタイプです。

シティサイクル、ママチャリなども含め、ほとんどの自転車がこのタイプのタイヤを採用しています。

チューブラー

チューブラータイヤは最も歴史あるタイヤのタイプです。「TU」と表記されます。

空気を保持するチューブを、ケーシングと呼ばれる袋状の布で縫い包み、地面と接地する場所にゴムを貼り付けたタイヤです。

ロードバイク用のタイヤは1980年代まではほぼ全てこのタイヤでした。

現在でもトラック競技、シクロクロス、ヒルクライムやTTの決戦用で使う人もいますが、一般ユーザーの中で使用する人の割合はごくわずかとなりました。

チューブレス

ロードバイク用のタイヤとしては2006年にハッチンソンが発表したのが最初と言われています。

文字通り、チューブを使用しないタイヤです。「TL」「TLR」等と表記されます。ちなみにTLとTLRは実は別物ですが解説は後ほど…。

自転車においてはオフロード系のバイクには多く採用されている一方、ロードバイクでは未だに少数派です。

ピュアチューブレス?チューブレス?チューブレスレディ?

チューブレスにも大きく分けて2つ種類があります。

それが

チューブレス

と

チューブレス“レディ“

です。

チューブレスとは、チューブレス対応ホイールと合わせて使用することで、ホイールとタイヤが気密性を保持し、使用可能となります。

一方、チューブレスレディはタイヤ内に「シーラント」という液体状のゴムを入れて使用することが前提のタイヤです。

チューブレスレディタイヤはそれ単体では気密性を保持できず、隙間から空気が漏れてしまいます。

そして昨今の”チューブレスタイヤ”のほとんどがこの”チューブレスレディタイヤ”です。

今やロードバイクにおけるチューブレスタイヤ市場の9割近くがチューブレスレディのため、その名は省略され、「チューブレス」と呼ばれるようになっています。

ここで困るのが、少ないながらも生き残っている”チューブレスタイヤ”です。

名前を横取りされて区別ができなくなってしまった”チューブレスタイヤ”を明確に区別すべく便宜上名付けられたのが「ピュアチューブレス」です。

車やバイクでは当たり前のチューブレス。

なぜ自転車では普及しなかった?

自転車業界においては絶滅危惧種と成り果てた「ピュアチューブレス」ですが、自動車やバイクには当たり前のようにチューブレスタイヤが使用されています。

それもシーラントを使用しない「ピュアチューブレス」です。

なぜ自動車やバイクには問題なく使えている技術が、自転車では普及しなかったのでしょうか?

製造上の設計マージン

車のホイールのリム径は15から大きくても22インチが一般的です。

一方、スポーツ自転車のホイール径は28インチ。比較すると非常に径が大きいことがわかります。

タイヤのビードとリムの嵌合精度が要となるチューブレスシステム。

自動車のタイヤではゴム厚も厚く、ビード径が小さいため、赦されていた誤差%も、自転車のタイヤでは緩すぎたりキツすぎたりといった問題が発生してしまいます。

そのため、自転車用のチューブレスタイヤには、製造時の精度が非常に厳しく求められるのです。

相性問題

自転車業界は各パーツを別々の会社が製造し、組み合わせて使用しています。

足回りはその最たる例でハブはDT SWISS、スポークはSAPIM、リムはフレームメーカーのオリジナル、リムテープはSTAN’S。なんてものがざらにあります。

精度が求められるのチューブレスタイヤですが、それぞれのメーカーの設計思想の違いから嵌合精度に関しては非常に難しい問題となっているのです。

結果、チューブレスタイヤを出してもシーラント無しでは使い物にならなかったりしてしまい、「じゃあ元からチューブレスレディで良いじゃん」となってしまったために、今となっては非常に貴重な存在となってしまいました。

ホイールの製造方法の違い

昨今の車、バイクのホイールはキャストホイールという鋳型による鋳造で成形されているものが一般的です。スポークホイールと違い、リムに穴をあける必要がありません。

対して自転車用のホイールはスポークホイールが一般的。

この違いもチューブレスタイヤの普及率に影響を及ぼしています。

チューブレスのメリット4つ

私の肌感では2019年辺りから徐々に耳にすることが多くなった「チューブレス」ですが、そもそも何が魅力なのでしょうか?

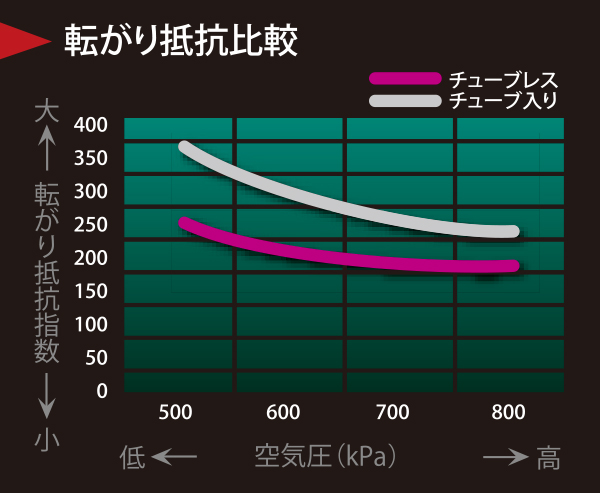

“走り”が軽くなる

誤解されることも多い点ですが、軽くなるのは「重量」ではなく「走り」です。

実はインナーチューブとタイヤとの間でも走行中には摩擦が生じており、これも抵抗となります。

出典:iRC TIRE チューブレスタイヤの特徴/エア漏れのチェックと修正

チューブレスタイヤではこの摩擦抵抗がなくなることで、高効率で軽快な走りが実現されます。

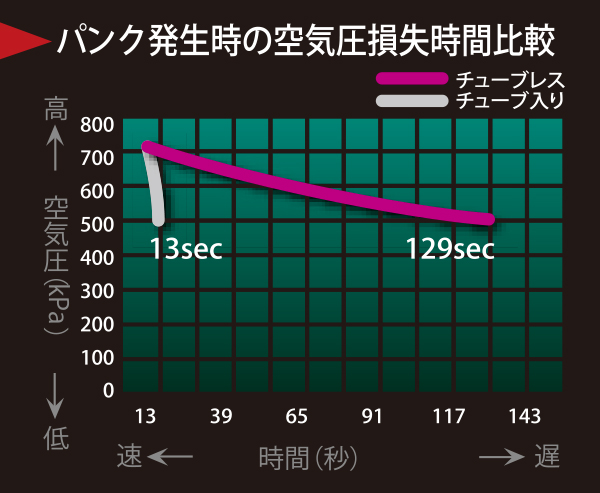

パンクに強く、安全

タイヤ内にチューブが無いため、リム打ちパンクのリスクがほぼ皆無です。

異物が刺さるなどしてパンクした際も、空気の抜けかたはゆっくりで、クリンチャータイヤのように勢い良く空気が抜けてベコベコになることはほぼありません。

そのため、仮に高速走行時にパンクしたとしてもコントロールを失う前に安全に停車することができます。

また、タイヤ内に「シーラント」と呼ばれる液体状のゴムを入れて運用することで、パンクした際にも小さな穴であれば勝手に塞いでくれ、そのまま走り続けることもできます。

低圧運用が可能=乗り心地も良くなる

インナーチューブを使用するタイヤでは、低圧で運用することによりタイヤとチューブの摩擦が多く生じてエネルギーロスに繋がる他、リム打ちパンクのリスクも高まります。

しかしチューブレスタイヤでは上記2つの問題点は両方とも解決!

そのため、低圧で運用することが可能で乗り心地も良く、特に長距離走行時の疲労感は段違いです!

グリップ力が高くなる

タイヤと路面の接地面積が増えることによってグリップ力が増し、より安定したコーナリングが可能となります!

技術の発展とともに高速化していくロードバイクにおいて、非常に重要な要素ですね。

チューブレスのデメリット

もちろんデメリットも存在します。

安価な選択肢が少ない

先にも述べたように、チューブレスタイヤは非常に高い製造精度が求められます。製造工程も増え、精度も厳格に求められる。となると必然的にお値段は高くなっていきます。

作業性が悪い

タイトに設計されがちなチューブレスタイヤ。ホイールとの相性次第ではタイヤをはめるのすら一苦労。手練れの作業者でも最後は力に頼るほかないシチュエーションも。

逆に簡単にはまってしまうタイヤはその次にビードがあがらないという問題に直面しがちです。コンプレッサーを用いて勢いよくビードを上げたり、タイヤのセッティングにコツがあったりと、なかなか一筋縄ではいきません。

シーラントが…

チューブレスタイヤを敬遠する人の多くが抱える問題。シーラントによる汚れやメンテナンス性を気にする声が非常に多いです。

パンクした際に穴を塞いでくれる優れものですが、仮にシーラントで穴が塞げなかった場合、中にチューブを入れてクリンチャーのような運用をすることもあります。その際には手がベタベタになることを我慢しながらの作業となります。また、自宅でタイヤ交換をする際にもシーラントによる汚れを気にしなければいけません。

また、バイクに乗らずとも定期的にホイールを回転させてあげないと一か所に溜まって固まってしまいます。揮発して流動しなくなっては気密性を保てなくなり、パンクした際にも穴はふさいでくれません。半年に1回以上シーラントの補充も必要です。

それでもチューブレスを選ぶ理由

さて、メリットデメリットを挙げてみましたが、何か気が付く点はありますか?

デメリットとして挙げたものは全て走りにはあまり関係のないものです。

対してメリットは全て走りに関係するものです。

ロードバイクを購入した際に皆さん何を求めたでしょうか?

速さ。長距離走れる快適性。そういったものではないでしょうか?

それを叶えるタイヤシステムこそが”チューブレス”です。

デメリットを補って余りあるメリットがあるからこそ、徐々に使用者は増えています。

なかなかまだチューブレスに手を出せていないという方。今年こそチューブレスデビューしてみてはいかがでしょうか?

そして下記ブログにて超オススメのチューブレスタイヤをご紹介していますのでぜひこちらもご覧ください!

それでは!