- HOME

- コラム -COLUMN-

- なぜタイヤは太くなり続けるのか?

2024/05/10 18:42

なぜタイヤは太くなり続けるのか?

by: 石澤貴志

ワイズロードオンラインの石澤です。

ある程度長くロードバイクに乗っている方、しばらくぶりにロードバイクの趣味を再開した方、

ここ数年でこんな疑問が出たことはないでしょうか。

目次

「タイヤ、太くなってね?」

もちろんこれは「家にある自転車のタイヤがどんどん膨らんでいる」という話ではありません。

(もし本当に膨らんできていたら、すぐに空気を抜いてください。爆発するかも!?)

年が下るにつれて、ロードバイクのタイヤの標準的な幅がどんどん広がっている、という意味です。

実際に、タイヤの幅のトレンドは太くなり続けています。

でもなぜそんなことになっているのか?

きょうはそちらを解説してみましょう。

昔のタイヤは細かった

四半世紀ほど前、ちょうど私が輪界(自転車業界のことを身内ではこのように呼びます)に足を踏み入れた当時、ロードバイクのタイヤ幅は23Cが一般的でした。

当時はタイヤは細ければ細いほど走りが軽いとされていたため、最低限の安定性とショック吸収性を確保できるサイズである23Cが、ロードバイクのタイヤの主流だったのです。

・・・

こう書くと、一部の人は驚きをもって迎え入れるのではないでしょうか?

細いほど走りが軽いと「されていた」!???

と。

そう。実はタイヤが細いほど走りが軽いというのは、既に過去の考えになっているのです。

タイヤメーカーのCONTINENTALが言うには、25C/94psiのタイヤと23C/123psiのタイヤは同じ転がり抵抗だそうです。

ではなぜ昔は、細い方が走りが軽いとされていたのでしょうか。

これには、いくつかのカラクリがあるのです。

① 細い方が接地面積が狭い

転がり抵抗に大きく影響を与えるのが接地面積です。

細いタイヤの方が接地面積が少ないので、転がり抵抗が軽い・・・というのがそれまでの「常識」だったのですが、実際のタイヤの接地面積を計測する技術が発達した結果、タイヤの空気圧が同じなら

太くても細くても接地面積はほぼ変わらない

という事実が検証されたのです。

さらに同じ接地面積でも、

① 細いタイヤの接地形状は幅が狭く、前後に長い

② 太いタイヤの接地形状は幅が広く、前後に短い

ということが明らかになりました。さらに、同じ接地形状でも、横に広い方がタイヤの実質的なひずみ量が小さく、より転がり抵抗が軽いことが判明したのです。

実際には太いタイヤのほうが空気圧を低く運用するのですが、それでも太いタイヤが転がりの面では優れているのです。

② 細い方が空気抵抗が低い

直感的に、細いタイヤの方が正面から見た時のボリューム(前面投影面積)が少なく、空気抵抗が低そうに思えますよね。

はい。そうです。

・・・

「えっ?じゃあ細いタイヤのほうがいいじゃん」

と思う方がほとんどでしょう。

これにもカラクリがあります。昔の計測技術で測ると、確かに細いタイヤの方が空気抵抗は低いです。

・・・正面から風が吹いている場合は。

ホイール周辺の空気抵抗は、ホイールとタイヤの形状をセットにして考える必要があります。

ホイールはリムハイトが高い方が空気抵抗が低くなります。

(ちなみにこれは、「リムハイトが高いから」というよりも、「スポークを短くできるから」というのが大きな理由です。)

リムハイトの高いホイールは横風をかき乱し、空気の渦を作ってしまうのですが、これはある程度幅の太いリム&タイヤのほうが少なく抑えられます(この横風耐性もリムとタイヤの形状によって大きく前後します。近年のエアロホイールはほとんどが横風に対する挙動も含めて設計されています)。

「横風ってそんなに吹くの?」疑問に思うでしょうが、実地で吹く風を検証した結果、真正面から風が吹いているということは実はほとんどなく、むしろ自転車に対しては斜めから風が吹きつける環境の方が多いことが明らかになったのです。

空気抵抗は自転車にかかる抵抗の中でも一番影響が大きい部分です。

現実のあらゆる環境で空気抵抗を下げるために、タイヤとリムはセットで太くなっているのですね。

③ 細い方が重さは軽い

同じ素材、同じ技術でタイヤを作ったら、細い方が重量が軽くなることは自明の理ですね。

これはどんなに技術が進んでもそう変わらないでしょう。

2025年のチューブレスレディタイヤの基準でざっくりいうと、「幅の表記(C)×10倍(㌘)」以下であれば軽いタイヤだと言えます。

要するに、太ければ重いのは仕方がないという考え方です。

なら、軽くできる細いタイヤの方がいいじゃん!と思う方もいらっしゃるでしょう。

これもまた、これまでの常識がもたらしたカラクリがありました。

実戦で検証した結果、「自転車の軽さは走りの軽さに与える影響が思ったより少ない」ということが明らかになったのです。

かつてキャノンデールがエアロロード「SYSTEMSIX」を発表した時、このようなことを発表していました。

「一般的なヒルクライムなら、エアロロードのほうが軽量ロードよりも速い」

ライダーの出力やコースの勾配によって、どちらの方が速いかは分かれてきますが、ライダーの出力が4W/Kgであれば、6%以下の勾配であれば軽量ロードよりも1Kg重いエアロロードのほうが速く走れる、との評価です。

ざっくりいうと、「脱初心者レベルの走力なら、乗鞍ヒルクライムくらいまでならエアロロードの方が速い」ということですね。

ホイール最外周部のタイヤの重量であれば、これよりも影響は大きそうにも思いますが、前述したようにタイヤはホイールと合わせて空気抵抗に大きく関わる部分でもあります。

細くしたことで得られる軽さのメリットは、意外と激坂まで行かないと発揮できないようですね。

また、技術の発達により、太いタイヤでも許容範囲レベルにまで軽い製品が作れるようになったという点も無視できません。

タイヤだけ太くすればよいのか?

太いタイヤほど速く走れるのであれば、今乗っている自転車にもっと太いタイヤを履けばいいじゃん!

そうお考えの方もいらっしゃるでしょう。

しかしこれは複数の要素が複雑に絡み合い、一概に正しいとは言えないのです。

① フレームとの相性

かつてのロードバイクは今より細いタイヤの装着を前提に設計されていました。

当然、タイヤとフレームのクリアランスも細いタイヤを前提に設計されています。

もともと想定されていたサイズよりも太いタイヤを履こうとすると、このクリアランスが問題になります。

フレームとタイヤは「接触していなければOK」ではありません。

リムやタイヤは体重やコーナリングの荷重などで変形するので、静置されている状態で接触していなくても走行中に接触してしまうことがあるためです。

(以前ご自身で推奨外のタイヤを装着したお客様が、タイヤとの接触でカーボンフレームに穴を開けてしまったことがありました。このときも見かけ上はタイヤはフレームに接触していませんでした)

ロードバイクの場合、フレームとタイヤの隙間は、JISの規定で4mmを越えないよう求められています。

タイヤとのクリアランスが特に狭くなるのは

・フロントフォーク

・シートチューブ

・シートステー

・チェーンステー

と複数個所がありますので、全部の個所でこの数値を切らないかのチェックが必要です。

② ブレーキとの相性

リムブレーキの場合は、ブレーキキャリパーも制限要因になります。

シマノではブレーキキャリパーごとにクリアランスが公表(例:BR-R9200は28C)されています。

ブレーキも作動することでタイヤとのクリアランスが変化するので、数値が公開されていないキャリパーは動かしてみてクリアランスを確認しましょう。

③ リムとの相性

当たり前ですが、タイヤはリムに装着するもの。リムとの相性も確認する必要があります。

リムはモデルによって幅が異なります。リムの幅に対してあまりに細いタイヤや、あまりに太いタイヤを装着することはできません。

ホイールブランドによっては、装着可能なタイヤの幅を表記している場合があります。

ここでは、2025年にモデルチェンジしたMAVIC COSMIC SL45を例にご説明しましょう。

画像は弊社サイトより

メーカーから数値が公開されていない場合、おおよそリム幅から算出することができます。

リムの幅は、「ETRTO」という欧州の標準規格で寸法が表記されています。リム側面やメーカーのスペックシートに「ETRTO 19-622」のように記載されていることが多いのですが、この「19」というのがリムの内幅を表しています。

この数値の1.4~2.4倍程度が、装着ができるタイヤの幅と言われています。

23-622であれば、32.2~55.2mmということ。案外太いタイヤまで装着できます。

ただし、リム幅よりも太いタイヤを装着する場合、2つの面で注意が必要です。

まずは空気抵抗。

既にお話しした空気抵抗についての研究で、

「タイヤの外幅よりもリムの外幅が少しだけ太いときに、最も空気抵抗が低くなる」

ということが明らかになっています。具体的には、タイヤに対してリム幅が105%の時が最も空気抵抗が低いようです。

MAVIC COSMIC SL45の外幅は32mm。逆算すると30.4mm程度、近似値で30Cのタイヤを装着すると空力面でベストだと言えます。

逆に同じ30Cのタイヤを履いても、旧来のナローリムでは空力面で不利だということです。

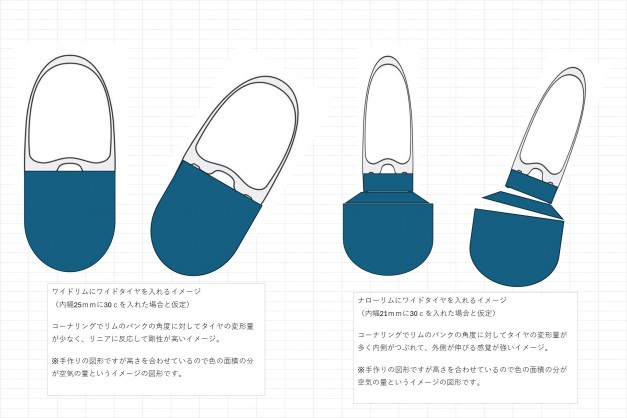

もう一つはタイヤの変形量。

同じタイヤ幅でも、装着するリムの幅が変われば当然断面形状は変わります。

引用元の上野アサゾー店、石川のブログをご覧ください。

リムと結合しているタイヤ側面(サイドウォール)の張り出しが、リムの幅によって変わることが分かります。

タイヤの幅が同じでも、リム幅が狭いとサイドウォールの根元はすぼまり、剛性面でのボトルネックとなるのです。

ある程度の狭さであれば、適切なタイヤの変形量をもたらし、乗り心地やグリップ力に寄与しますが、極端すぎると安定性を損ない、転がり抵抗も悪化します。

装着できるからと言って、むやみに太いタイヤを履かせるのは考え物というわけですね。

タイヤは太くなり続けます

様々な理由から、タイヤは細い方が走りが軽いわけではないことが分かってきた現代。

むしろ太い方が抵抗が少ないことが分かった以上、タイヤはフレームやホイールの設計を巻き込みつつどんどん太くなっていきます。

もちろん太いタイヤの方が乗り心地が良く、路面の凹凸に対しても対処が容易です。

20年前は23Cだったタイヤの標準幅は、25C,28Cとどんどん太くなり、いまや30Cもごく普通の選択肢となっています。

買った当時は「へへっ 23Cなんてもう古い!これからは25Cの時代だぜ~」などと最新スペックを手にして越に浸っていましたが、そんな時代は一瞬で過ぎ去っていきましたね・・・

弊社の多くのスタッフも、太いタイヤを使用してそのメリットを実感しています。

逆に、細いタイヤは次々と市場から姿を消しつつあります。

お持ちの車体が細いタイヤしか装着できないのであれば、お早めにタイヤのストックを確保していただいた方が良いかもしれませんね・・・。